14 Avr Le Radeau de la Méduse de Géricault

L’histoire du radeau de la Méduse

A l’origine la Méduse est une frégate de la marine royale qui part de l’île d’Aix en 1816 pour coloniser le Sénégal.

Son commandement est confié à Hugues Duroy de Chaumareys alors qu’il n’a pas navigué depuis 20 ans.

Son manque de compétence fait que le navire s’échoue sur le Banc d’Arguin.

Ceux qui n’ont pas pu monter sur les chaloupes, pas assez nombreuses pour tout l’équipage, ont dû construire un radeau pour 150 personnes.

La dérive du radeau dura 13 jours et il n’y eut que 10 survivants.

En plus de la faim et de la déshydratation, ils ont connu les règlements de compte, et pire encore, le cannibalisme.

Pour créer ce tableau, Géricault a fait de nombreuses recherches. Il a notamment été voir deux des rescapés du naufrage, ceux qui on raconté leur histoire à travers le livre.

J’ai retrouvé ce fameux texte, vous pouvez cliquez ici pour le lire, il est en libre consultation.

Vous saurez enfin réellement et de la manière la plus sure tout ce qu’il s’est passé.

Analyse du tableau le Radeau de la Méduse peint par Géricault

Le Radeau de la Méduse, Géricault, musée du Louvre

Nous remarquons directement la construction pyramidale.

Presque tous les personnages vivant du tableau ont le corps tourné vers celui qui tente de se dresser sur le tonneau tout en secouant un bout de linge à bout de bras.

Une personne s’accroche à lui pour essayer de le faire tenir sur le tonneau. Une autre s’accroche à celle qui aide pour que lui même ne tombe pas. On voit même qu’il s’y accroche de toutes ses forces, ce qui montre l’importance de l’entreprise.

Les trois figures sur le côté le regardent avec espoir et anxiété. Il y en a même une qui prie.

Le geste du jeune homme est copié par un deuxième mais qui est situé plus bas.

Le jeune homme sur le tonneau est donc celui qui a le plus de chance d’être vu, c’est pour ça que la plupart des autres placent leurs espoirs en lui.

Ce personnage cache peut-être une valeur symbolique. Il incarne l’espoir et il y en a même un qui se tourne vers lui pour prier afin qu’il accomplisse le miracle, celui d’être vu par le bateau et donc de les sauver. Cet homme fait donc figure de messie.

Ce rôle important est tenu par un métis.

L’artiste a peut-être fait cela pour montrer son opposition à l’esclavage, pour montrer que le salut de l’homme réside dans l’alliance et non dans des rapports de domination.

Les bras tendus constituent des axes de la construction pyramidale. Mais s’ils semblent tendre vers le jeune homme, ils pointent en fait vers l’horizon comme le bras tendu situé à droite le prouve.

Mais l’homme tend-il vraiment le bras pour montrer l’horizon, ou fait-il un geste pour se dégager de la personne qui meurt sur lui ?

Par rapport à la disposition des corps, nous pouvons remarquer qu’il y a une progression.

Les personnes mortes sont disposées au bout du radeau, donc au plus près des spectateurs, les personnes qui faiblissent sont au milieu et celles qui ont le plus d’énergie sont au fond.

On peut d’ailleurs remarquer la qualité technique du peintre avec le cadavre de droite. La transparence du vêtement qui le recouvre et en même temps qui nous fait découvrir son anatomie est incroyable !

En plus je trouve ça ingénieux d’avoir disposé son corps à moitié sur le radeau et à moitié dans l’eau.

Cela peut rappeler que c’est la mer qui l’a tué et donc le danger qu’elle représente.

Mais pour moi la disposition du corps évoque quelque chose de beaucoup plus intéressant.

En le mettant à moitié sur le radeau et à moitié dans l’eau, le peintre a peut-être voulu montrer le passage du monde réel à celui de l’au-delà.

Le bas du corps est encore sur l’épave ce qui rappelle ses origines humaines, mais sa tête et donc son esprit sont déjà ailleurs.

Nous pouvons d’ailleurs imaginer que le vêtement qui couvre son visage agit comme un voile, il représenterait alors le mystère de la mort.

La présence des cadavres a deux fonctions. Elle montre l’horreur de la scène mais elle donne aussi une durée du calvaire.

Nous voyons également la voile gonflée du mât et derrière elle une énorme vague.

La proximité des deux crée un effet incroyable !

La voile entraine le radeau vers la vague en même temps que celle-ci arrive.

Le moment où elle va les percuter est donc imminent.

La mort n’est peut-être qu’à quelques secondes d’eux. Ils vont être emportés avant d’avoir pu être vus par le navire au loin.

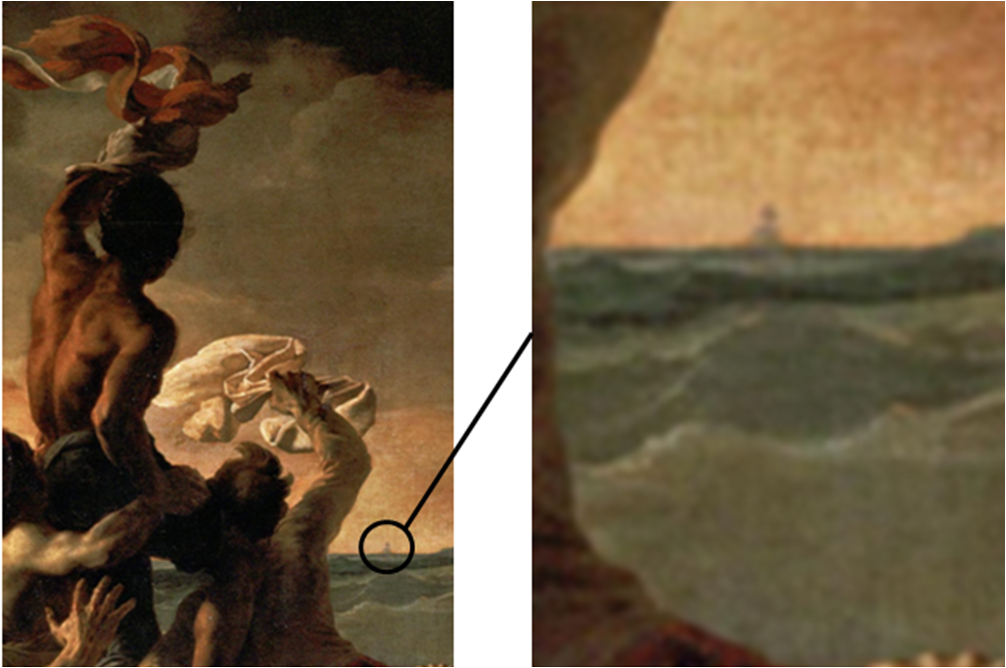

Mais s’agit-il vraiment d’un bateau ?

Nous percevons juste une forme au loin. Il peut s’agir d’un navire comme d’un nuage à l’allure particulière.

Et même si c’en est un, comment l’équipage peut-il les voir à une telle distance ?

En évoquant à peine le bateau, Géricault donne beaucoup de force à la scène. Il semble y a avoir un navire, ce qui constitue un espoir incroyable pour les passagers du radeau. Ce bateau représente la fin de leurs souffrances, le seul moyen d’échapper à la mort. On imagine donc à quel point ils sont content de voir cette forme et tout l’espoir qui ressentent.

Mais nous venons de le dire, c’est à peine une forme. Ils placent tous leurs espoirs dans un fait improbable, qui relèverait du miracle.

Il nous reste à parler des trois personnages au centre du radeau.

Il y en a un qui est assis et qui tient sa tête avec les deux mains. La crispation de ses mains et l’expression de son visage montre ce qu’il ressent. Il est en plein cauchemar ! Il est désespéré et son désespoir ressemble presque à de la folie. Le pire c’est qu’il est tellement obnubilé par le malheur qui les frappe qu’il ne voit pas la lueur d’espoir qui se trouve à côté de lui. Il est en état de choc.

Son attitude contraste avec celle des deux personnages près de lui.

D’abord avec celle de l’homme métisse. Celui-ci tient un corps et il regarde de l’autre côté du radeau.

Mais que regarde-t-il ? Il a peut-être tourné la tête parce qu’il ne supporte plus la vue du cadavre qu’il tient, à la place il voit l’homme en train de mourir sur un autre. D’un côté il y a la mort, pour l’autre ce n’est qu’une question de temps. A la fin le décor sera partout le même.

Peut-être son regard est-il attiré par la source d’agitation. Il a entendu qu’il se passe quelque chose, il veut peut-être les rejoindre pour participer à l’effort. Mais la façon dont il tient le corps laisse supposer qu’il connaissait cette personne. Il est tiraillé entre l’envie d’aider pour essayer de sauver sa vie et le fait d’abandonner le corps d’un proche, au risque qu’il se fasse emporter par la mer.

Le dernier personnage est pour moi le plus énigmatique.

Il est au bout du radeau avec les cadavres et il tourne le dos à ceux encore vivant.

C’est la seule personne âgée présente sur le radeau.

Il tient le corps d’un homme jeune.

Son attitude est incompréhensible : il n’est pas horrifié par ce qu’il voit, il n’est pas pris de chagrin, il n’est pas intéressé par l’espoir naissant. Il a l’air simplement pensif.

J’ai cherché une réponse dans le livre cité plus haut sans succès. Aucun passage ne parle d’un père qui a perdu son fils.

J’ai alors consulté internet pour savoir comment d’autres l’analysaient.

J’ai trouvé partout la même réponse : c’est un père qui a perdu son fils.

Je peux le concevoir. Il tournerait alors le dos au vivant car pour lui vivre n’a pus de sens depuis la mort de son enfant. Il ferait alors la transition entre la mort et la vie qui partagent le radeau.

Mais la réponse ne me satisfait pas.

S’il tient vraiment le corps de son fils, pourquoi n’est-il pas en train de pleurer ? Ou de perdre la raison comme l’homme derrière lui ?

Nous pouvons imaginer qu’il y a du temps entre la mort de son enfant et le moment représenté, les lamentations ont passé.

Mais la peine peut-elle vraiment cesser ?

S’il ne pleure plus, pourquoi ne sert-il pas le corps de son fils ? Il n’a aucune attitude affective.

Il est totalement détaché de ce qu’il se passe, il est pensif voire méditatif.

Je ne sais pas quoi penser de ce personnage.

Dites-moi votre avis en commentaire. Il intéressera et aidera beaucoup de monde (moi compris 🙂 ).

Les esquisses du Radeau de la Méduse

La réalisation de ce tableau a demandé beaucoup de temps et de préparation à Théodore Géricault.

Pour représenter las cadavres de façon réaliste, le peintre n’hésite à se rendre dans des morgues et à récupérer des membres sectionnés (des bras, des jambes et même des têtes) pour les mettre dans son atelier.

Il demande également au charpentier de la Méduse de faire une maquette du radeau.

Son long travaille préparatoire, qui a duré neuf mois, inclut aussi une série d’esquisses.

L’étude de celles-ci est intéressante car elle permet de voir les modifications et d’imaginer leurs raisons.

Les esquisses sont présentées aléatoirement puisque je n’ai pas réussi à déterminer les dates.

La position du radeau est inversée par rapport au tableau final.

La voile est gonflée et ne vas pas tarder à faire sortir l’embarcation hors du cadre.

Elle l’éloigne également du navire salvateur.

Les passagers risquent d’avoir du mal à se faire repérer. Plus ils mettront du temps à se faire voir, plus ils seront loin donc moins ils auront de chance d’être vus.

Mais sur cette esquisse le bateau est beaucoup plus visible. On imagine donc qu’il va les voir et les récupérer avant qu’ils ne continuent à dériver.

Le spectateur ne ressent donc pas de tension.

Il manque également la vague qui approche. Il n’y a plus ce danger qui approche. Nous n’imaginons plus la fureur des flots ni toutes les morts qu’elle a provoquées.

Là, on dirait qu’ils sont simplement en train d’attendre sur une mer paisible.

Les cadavres sont peu présents. Encore une fois leur petit nombre atténue les tourments subis par l’équipage.

Nous retrouvons une construction pyramidale mais c’est le mât qui en constitue le sommet. L’accent est davantage porté l’aspect misérable du radeau que sur que sur les sentiments des hommes.

Dans le tableau, le peintre pousse l’action à l’extrême en mettant l’homme métissé sur le tonneau.

Il montre qu’ils ont vraiment tout tenté. Le spectateur ressent plus puissamment leur espoir et il est obligé de le partager.

Là leurs efforts sont moindres ce qui provoque moins d’émotion.

Celui qui prie a également changé de place. Là, il est face au bateau. Celui-ci apparait donc comme envoyé par dieu. Il devient une sorte de messie.

Dans le tableau final il est tourné vers l’homme sur le tonneau. C’est donc lui qui devient source d’espoir, c’est grâce à lui que le miracle peut se réaliser.

Par contre, là j’imagine bien le père qui a perdu son enfant. Il tient le corps sur lui et se cache le visage dans la main. Comment représenter la douleur d’un père qui a perdu son fils ? C’est impossible. On cache donc le visage pour laisser le spectateur imaginer.

Cette esquisse représente un moment survenu plus tôt dans leur périple.

Le manque de nourriture a forcé les hommes à pratiquer le cannibalisme.

Ce tableau montre la précarité de leur survie. Ils sont entassés sur un radeau, ils sont frappés par les vagues et ils sont obligés de manger des morts.

Tout n’est qu’horreur et désespoir.

En ne représentant que des émotions négatives, le spectateur ne se sent pas impliqué. Nous regardons la scène et nous nous disons seulement « c’est horrible ». Nous rajoutons au mieux « Je n’aurais pas aimé être à leur place ».

La scène parait éloignée de nous, elle est presque irréaliste. C’est tellement horrible qu’on a du mal à imaginer que cela se soit produit et dans tous les cas on sait que ça ne nous arrivera pas.

Cette esquisse ressemble beaucoup au tableau.

La principale différence c’est la position du radeau.

Ici il est surélevé. L’homme sur le tonneau a plus de chance d’être vu, mais il a aussi plus de chance de tomber c’est pour cela que d’autres viennent l’aider.

Cela montre aussi le danger qui les guette. A tout moment le radeau risque de se renverser.

Pourquoi ne pas avoir laissé le radeau comme ça ?

Dans le tableau fini il est proche de nous, on dirait presque qu’on va monter dessus, on va faire un premier pas entre les cadavres.

Théodore Géricault a donc voulu instaurer une proximité entre le radeau et le spectateur. Celui-ci n’est plus un simple observateur. Il va monter sur le radeau et vivre les mêmes horreurs alors il a intérêt à ce que le bateau du fond les voit.

La proximité aide le spectateur à se mettre à leur place et à partager leurs émotions.

Le bateau apparait encore une fois plus gros que dans le tableau final. Cela montre que le peintre n’a pas voulu le montrer mais le laisser deviner.

Il ne voulait pas que le public soit sûr que les hommes seront sauvés. Le fait de ne pas savoir introduit une certaine tension, un certain stress.

Nous pouvons aussi voir que des modifications ont été apportées au père.

Dans le tableau, le linge autour de sa tête a commencé à partir ce qui découvre ses cheveux gris et ses traits sont plus marqués.

L’artiste a donc insisté sur l’âge de ce personnage.

Sur le tableau, il a également un linge au bras qui sert de pansement. On peut y voir du sang. Ce détail rappelle les combats qui se sont déroulés sur le radeau.

Conclusion

L’étude du tableau et des esquisses permet de voir que les émotions sont au cœur de l’œuvre.

Théodore Géricault a tout fait pour que le spectateur soit sentimentalement impliqué.

On imagine les tourments qu’ils ont déjà traversé, on conçoit ceux qu’ils vont encore subir s’ils ne sont pas vus, on ressent l’intensité de leur espoir qui n’a que très peu de chance de se réaliser.

Nous les prenons en pitié et nous espérons aussi qu’ils soient sauvés.

Vous voulez faire vos propres analyses de tableaux mais vous ne savez pas comment faire ?

Alors téléchargez cet ebook qui explique les bases pour comprendre une multitude de peintures.

Pour le recevoir c’est facile : Indiquez votre prénom et votre email dans le formulaire ci-dessous :

carole combes

Publié à 14:10h, 02 décembreA propos de « l’homme avec son fils » : il me paraît peu important, dans le fond, de qualifier la relation qu’ils avaient ; ce qui apparaît, par contre, c’est qu’ils étaient liés, je vois dans la main qui s’agrippe au corps la tenue d’une promesse peut-être, une sorte d’engagement à protéger, ou à ramener le corps (promesse faite à la famille ? au jeune marin ? à lui-même ?) ; quant à l’expression de son visage, elle n’est pas tout à fait pensive, je n’ai pas l’impression qu’il pense mais plutôt qu’il est abîmé, c’est-dire perdu, totalement plongé, immergé dans ses pensées ; il n’est pas actif mais plutôt sidéré, c’est une autre forme de l’état de choc, et s’accrocher à ce mort a l’air d’être la seule chose qui, paradoxalement, le tienne hors de la folie ou du désespoir total. Je l’imagine accomplir ce devoir, cet engagement jusqu’au bout, jusqu’à la fin. Finalement, ils se tiennent l’un l’autre, il y a du devoir et de l’affectif là-dedans, qu’il soit filial ou pas me paraît secondaire.

Voilà mon impression 🙂

touslestableaux

Publié à 15:35h, 03 décembrelaméduse

Publié à 12:24h, 30 novembretouslestableaux

Publié à 17:29h, 13 févrierengalerepourunexposédefrançais

Publié à 15:07h, 10 décembretouslestableaux

Publié à 10:20h, 19 décembreClaude Rodrigue

Publié à 05:09h, 27 marstouslestableaux

Publié à 15:12h, 07 aoûtDom

Publié à 10:20h, 09 juillettouslestableaux

Publié à 14:31h, 07 aoûtAP

Publié à 17:37h, 27 novembreà janvier 2019, je me suis intéressé à cette aventure en allant chercher les textes publiés par les rescapés : fascinant !

« La Méduse, les dessous d’un naufrage, les survivants témoignent » éd omnibus

Exposaient à Antony quatre artistes : Gérard Rancinan, Jean-Michel Charpentier, Lionel Guibout et Clarisse Griffon Du Bellay, descendante d’un rescapé

de La Méduse, dont les sculptures sont particulièrement poignantes….les autres créateurs étant également très expressifs pour nous « plonger »

dans l’ambiance !

touslestableaux

Publié à 19:19h, 25 marsPMU

Publié à 12:27h, 02 avrilpro1p

Publié à 16:07h, 15 avrilJe viens de découvrir ce site et je te remercie ‘TOUSLESTABLEAUX » pour cet analyse intelligente, pertinente et non exhaustive (comme on en trouve sur wikipédia).

(ps: mon username n’a aucun lien avec les arts ou la peinture mais est juste un username de gamer que j’utilise tous le temps pour ne pas l’oublier!)

touslestableaux

Publié à 18:39h, 18 aoûtEcueil

Publié à 13:17h, 21 févriertouslestableaux

Publié à 18:14h, 07 avril